以下は、京都市立芸術大学の2021年度芸大祭パンフレット用に依頼されて書いた「旅」をテーマにした文章を元に、書ききれなかった内容を大幅加筆したものです。

学部2回生と3回生の間、20歳の時に、1年間大学を休学して旅に出た。

まずはヨーロッパに行きたかったのだけど、ずっとホステルなどに泊まって旅行するお金もなかったので、働きながら滞在できるところを探して、最初はイングランド東部にあるファームキャンプに数ヶ月滞在した。長期滞在の外国人が地域の農家で働いて日銭を稼げるようなところだ。仕事はフルーツのピッキングが多かった。ストロベリーは比較的払いがいいのだが、かがんだままの作業なので腰がいたくなる。ブラックベリーは数が多くて速く摘めるが棘が痛かった。

キャンプを出てロンドンに向かう途中、高校の頃に宇宙物理への憧れをかき立ててくれたスティーブン・ホーキングがいる大学街、ケンブリッジに寄ってみた。バスは街の中心部に着くのでそこからすたすたと街を歩いて壮麗なカレッジ群の前を通り、しかしこれといってすることもないので、この街にはいつか研究者として戻って来ようと思い、ほんの数時間の滞在でロンドンへ向かった。そして数年後、大学院の指導教員がケンブリッジのグループと共同で研究費を取って短期滞在に送り込んでくれて、この街に研究者として戻って来ようという目標はあっさりとかなうことになる。その時の縁でポスドク時代にも1年ケンブリッジにお世話になった。運がよかったのだろう。

ロンドンに戻ったのは、ちょうど前日にダイアナ妃が亡くなった日で、イギリス中が大騒ぎだった。泊まっていたB&Bで朝食を出してくれた女性が興奮して何か話しかけてくるのだが、まだイギリス英語にも不慣れで(キャンプにいる間はほとんど外国人に囲まれていた)何を言ってるのかよく分からず、TVのニュースを見てようやく事態を理解した。

ロンドンにしばらく滞在してから、西ヨーロッパ+ハンガリーで鉄道が乗り放題のユーレイルパスを買ってヨーロッパを回った。当時はユーロ導入前なので両替が厄介だった。レストランで食事するような贅沢はめったにできず、食事は主にスーパーでパンとハムとチーズとリンゴを買って食べていた。たまに買うテイクアウトのケバブがご馳走だった。今でもケバブは青春の味がする。

宿泊費を浮かすためにしばしば夜行列車で移動していたので、毎日違う国にいるということもよくあった。一度パリから夜行でベルリンに行ったものの、なんとなくベルリンの雰囲気が好きになれなくて(よく調べもしないで駅の周りを歩いただけだし、多分疲れていたので、これはベルリンに対する正当な評価ではまったくないと思う)着いた日の夜行でパリにとんぼ帰りし、次の夜行で今度はミュンヘンに向かった。随分列車が混んでいるなと思ったらちょうどオクトーバーフェスの期間だったようで、当然のように安宿は一杯だったので、半日ミュンヘンをぶらついて、その日の夕方の夜行で今度はウィーンに向かった。

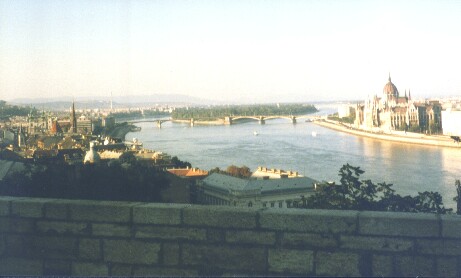

ウィーンに向かう車中、パスポートチェックに2度起こされたのでおかしいなと思いつつ、疲れていたのでほとんど寝て過ごし、朝起きてみると列車は大都市に入っていくところのようだった。ただなんとなく街が古ぼけたような雰囲気で、イメージしていたウィーンと少し違うな、と少し胸騒ぎがする。やがて大きな河にさしかかり、片側には王宮のような立派な建物が見えた。ここで「そういえばハンガリーのブダペストってブダ地区とペスト地区に分かれてるんだよな…」というどこで仕入れたか思い出せない知識が頭をよぎり、そしてターミナル駅に滑り込む車内から見える駅構内の表示が全く見覚えのない言葉だったので確信した。ウィーンを寝過ごしてブダペストに来てしまったのだ。今のところこれが人生最大の寝過ごしである。

当時持っていたガイドブックは西ヨーロッパの「地球の歩き方」で、ハンガリーの情報はまったくもっていなかったし、ハンガリー語は他のヨーロッパの言語と大きく違うので手がかりすらない。何しろ列車はタダなので(幸運なことに、この旅のごく直前にユーレイルパスの区域にハンガリーが含まれたばかりだった)そのままウィーンに引き返すという手もあったのだが、せっかく来たのだから少しその辺をうろついてみるか、と歩き出したところ、若い男性に「ホステルを探してるのか」と英語で声をかけられた。

当時は「ネットで宿を予約」という方法は事実上なかったので、宿は”Vacancy”の札が出ているB&Bやユースホステルに直接言って空きを聞くか、大都市ではターミナル駅の案内所で予算を伝えて紹介してもらったりしていた。駅の客引きについていくのは怖くて普段は決してしなかったのだが、この時はちょっと判断力が鈍っていたのか、ついイエスと言ってしまい、その人についてゆくことになった。幸いにも悪い人ではなかったようで、連れていかれたところは、綺麗とは言いがたかったがよくある旅行者向けのドミトリーで、提示された価格も普通だったので、そのままそこに泊まることにした。そして宿の人に、自分は何の情報もなくやってきたのでまず地図をくれ、そして観光のお勧めを教えてくれと言ったところ、無料の地図をくれてそれはそれは懇切丁寧に教えてくれたのですっかり気分がよくなり、そのままそこに数日滞在した。正直言ってこの後ブダペストで何を見たのかあまり覚えていないのだが、車内で「ここウィーンではないんじゃ?」と思いだしてからブダペストで宿を決めるまでのことは、この旅行の中で最も印象深く覚えている。

ブダペストの後はウィーンに戻り、そこからユーレイルパスの範囲は出てしまうもののどうしても行ってみたかったプラハへ行った。プラハの街は確かに美しかったような気がするが、覚えているのはイギリスのファームキャンプ時代に仲良くなった青年を訪ねて一緒にチェコビールを飲んだことくらいだ。彼の名は確かピーターと言った。あれ以来会ってないし連絡先も分からない。穏やかな好青年で、ビールはチェコ人のソウルだ的なことを言っていた。ピーター元気かな。

プラハの後あたりからさらに記憶が曖昧になってくる。確か一度パリかミュンヘンに戻り、そこからマドリード、次にバルセロナへ。そして南仏を夜行で通り過ぎてローマへゆき、アドリア海を渡ってギリシャへ行き、アテネでしばらく過ごし、そこで一旦帰国して、まだ建設中だったすばる望遠鏡を見せてもらいにハワイへ行き、その後イスラエルのキブツに3ヶ月ほど滞在した。

それまであまり美術館に行く方ではなかったのだが、ヨーロッパにいる間はずっと美術館をめぐっていた。絵の前で一番長い時間を過ごしたのは、ロンドンのナショナルギャラリーにあるレオナルド・ダ・ヴィンチの聖アンナと聖母子と幼児聖ヨハネである。レオナルドの描く女性はどこか冷たい感じがすると思っていたのだけど、この絵のマリアとその母アンナはとても優しい顔をしているのだ。今も出張などで渡英した際、ロンドンでほんの1時間でも時間がある時は、この絵だけのためにでもナショナルギャラリーに行く。

もう一つ、絵の前で長い時間を過ごしたことを覚えているのが、イシドール・ピルスという画家のこの絵である。

今調べたらトゥールーズのオーギュスタン美術館というところに所蔵されているらしいのだが、僕はトゥールーズには行ってないはずで、パリのオルセー美術館で見たように記憶している。企画展か何かで臨時にオルセーに来ていたのかもしれないが記憶違いかもしれない。この絵がとりわけ優れた絵なのかどうかは当時も今も知らないのだけど、赤子を抱いてシスターの死を心から悲しんでいるように見える女性、とりあえず神妙にしてますといった体でうつむいている若い娘、母親らしい人の影に隠れておびえた表情をしている少女、後ろの小狡そうなおっさん、そして何より、口をへの字にしてにらみつけている少年の服の青など、見ていて全然飽きなかった。当時、絵の前で立ち尽くすほど感動したのは、単に若さと旅の疲れで神経が昂ぶっていたところにちょうどハマっただけなのかもしれないが、今見てもドラマのある面白い絵だなとは思う。そういえばパリのピカソ美術館で見た「若い画家」もかなり長い時間絵の前にいて、画家の寂しそうな顔をみつめていた。思えばセンチメンタルなジャーニーだった。贅沢な時間だったなと思う。それ以外に印象深かった美術館は、ミュンヘンのレンバッハハウスとバルセロナのミロ美術館。

とはいえそれ以来美術に目覚めたというわけでもなく、帰国してからは美術館に足を運ぶことは年に1,2回という程度のことだったが、それでもこの旅がなかったなら、今芸術大学の教員をしていることはなかったように思う。

今ならばSNSで旅の様子をシェアすることだろう。だが当時SNSはまだなく、ネットにつながる携帯もネカフェもない。つまり旅に出ると国際電話か郵便しか家族や友人とつながる術はなかった。すると数ヶ月も経たないうちに旅が日常になり、日本に残してきた生活が夢だったような気がしてくるのだ。

それまでの日常から切断されたもう一つの人生を体験できる。そんな旅にもう一度出るには、膨大な距離と有限の光速が通信すら困難にさせる宇宙に行くしかないのかもしれない。地球はもう狭すぎる。だが、帰ってくる日常があるからこそ旅である。狭くなったはずのこの地球では、それまでの人生から暴力的に切断され、帰るべき日常を失ってしまう人々が、今も後を絶たない。